みうらや製麺 -茹でたてに勝る麺はなし-

みうらや製麺 -茹でたてに勝る麺はな...

みうらや製麺 -茹でたてに勝る麺はな...

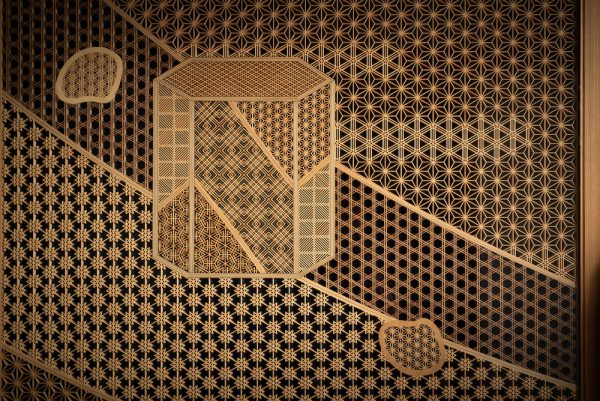

川口木工所 -超絶技巧の組子細工職...

豆に暮らす野の暮らし研究所 「農」と...

【秋田 西馬音内の盆踊り】 R...

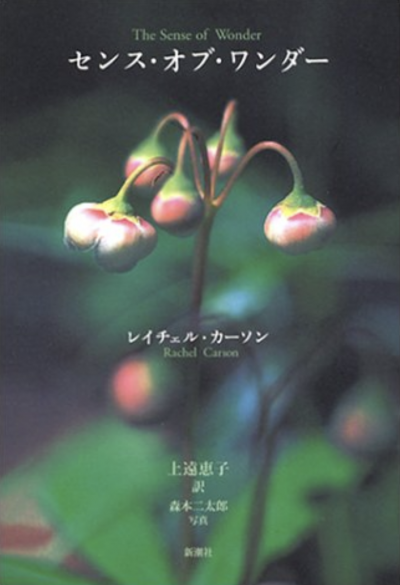

【センス オブ ワンダ...

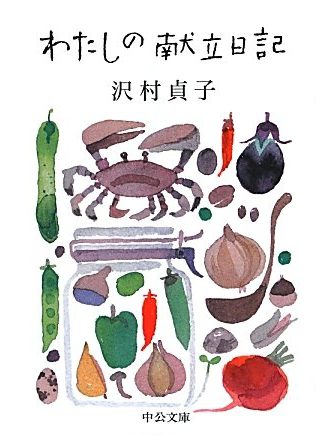

【私の献立日記 / 沢村貞子】 so...

【IRAGOブルーベリー】 二人の歩...

【あらきひろみちさんとアトリエ】 &...

郡言堂 根のある暮らし 島根県、出雲...

【渥美半島に暮らす】 ...